@Zarbon000

vor 2 Wochen

Der Wasserwandel

Faktisch "physisch" und damit "physisch" erklärbar ist

genau: garnichts

Denn jede "physische Erklärung" setzt voraus: Kausalität.

Doch genau diese existiert faktisch: nicht.

Seit geraumer Zeit meine Lieblingsrubrik ...

| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."

heisenberg, w. Zit in byrne 2012, S. 113.

|

|

"Bei einer Messe in Stuttgart kam ich mit einem bekannten Chemiker ins Gespräch. Ich versuchte ihm zu erklären, daß wir mit dem ausgestellten System Schwermetalle bis zu einem nicht mehr meßbaren Grade reduzieren können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Filtersystem, sondern um einen durch Informationsübertragung hervorgerufenen Effekt, der die Selbstheilungskräfte des Wassers aktiviert. Wir haben derartige informationstechnische Trinkwasserreinigungssysteme in einem durch eine Ölraffinerie verpesteten Gebiet in Ecuador installiert. Die Schwermetallbelastung des Regen- und Grundwassers durch Blei und Quecksilber war derart hoch, daß die Menschen in den umliegenden Dörfern reihenweise erkrankten. Die Wirkung des von uns installierten Systems wurde damals durch wissenschaftliche Meßreihen begleitet und bestätigt, das Resultat läßt sich aber auch in wenige Worte packen: klares Trinkwasser mit signifikanter Reduktion von Schwermetallen! Ich erinnere mich noch genau daran, wie ihn diese Erklärung zur Weißglut brachte. Was ich da sage, so der Sachverständige, könne es alles nicht geben! Ich bot ihm kurzerhand an, daß er das System mit meinen Produkten gerne bei sich im Labor testen könne.

Gleichzeitig fragte ich ihn aber auch, was er denn machen würde, wenn er am Ende tatsächlich auf dasselbe Ergebnis käme; er würde es, so sagte er, dennoch nicht glauben, denn was ich von mir geben würde, könne einfach nicht sein, da sonst die ganzen wissenschaftlichen Denkmodelle falsch wären ! Bei ihm stapelten sich die Bücher, und viele nahm er zur Hand, um mir meinen Irrtum deutlich zu machen. „Roland“, sagte er, „hier steht überall, daß das nicht sein kann, was du da machst !“

|

"The atoms

did not travel from A to B.

It was only when they were

measured at the end of the

journey

that their wave-like or

particle-like behavior was

brought into existence," he said.

Prof. tuscott, Australian National

University, 27 Mai 2015

"Experiment confirms quantum

theory weirdness" (link)

https://health.anu.edu.au/news-events/news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness

|

In his autobiography, Wheeler describes being successively in the grip

of three metaphysical ideas: Everything Is Particles, Everything Is

Fields, and then, at the end of his career, Everything Is Information.

Elaborating on the last of these ideas, Wheeler wrote: “The more I have

pondered the mystery of the quantum and our strange ability to

comprehend this world in which we live, the more I see possible

fundamental roles for logic and information as the bedrock of

physical theory.”

|

|

Der allerbeste Vortrag von tom, welchen ich kenne, hinsichtlich "einmal alles in eine Nussschale gepackt" - jetzt endlich auf Deutsch ! Bevor ihr also irgendwas zu lesen anfangt, hört diesen Vortrag zu aller Erst. Denn er erleichtert das Verständnis einer auf information beruhenden wirklichkeit enorm. Versprochen !

|

Chronologisch zu lesen, also, es begann am 24.10.2022, naja, und

das "Neueste" ist dann immer der letzte Artikel.

Aber - es baut aufeinander auf, wer also nicht vertraut ist mit der "Physik" der

information ("Quantenphysik"), der tut gut daran, von Anfang an zu lesen.

Das aktuelle Jahr

Hier die Beiträge aus: 2024 2023 2022

14.01.2025 n. Chr. 09.34 Uhr nach

Sommerzeit.

"In der Nähe unseres Ferienhauses in Tisvilde wohnt ein

Mann, der hat über der Eingangstür seines Hauses ein Hufeisen angebracht, das

nach einem alten Volksglauben Glück bringen soll. Als ein Bekannter ihn [niels

bohr] fragte: «Aber bist du denn so abergläubisch? Glaubst du wirklich, daß das

Hufeisen dir Glück bringt?», antwortete er: «Natürlich nicht; aber man sagt

doch, daß es auch dann hilft, wenn man nicht daran glaubt.»

werner heisenberg, Der Teil und das Ganze"

Immerhin noch 9,4°C in der Bude, und holla, ich habe mir eine beleuchtete Cherry MX (braune Taster) gekauft, was das für einen Unterschied macht, denn ich muss halt immer noch auf die Tastatur glotzen, mit meiner 1-2 Finger "Technik". In den dunklen Monaten wirklich hilfreich, denn ich kann einfach morgens kein unnatürliches Licht wie im Krankenhaus ab.

Und ja, "das "Atom"-Modell gilt schon lange nicht mehr ..." hans peter dürr in seinen Vorträgen nicht müde wurde, in seinen Vorträgen zu wiederholen, nur hatte ich diese Aussage damals, als ich mir seine Vorträge anhörte, nicht so gemerkt, es war mir wohl Anderes wichtig. Jetzt erst habe ich es so richtig verarbeitet, prozessiert, sozusagen, dass das typische bohrsche Atom-Modell ! nicht mehr gilt, oder zulässig ist, da keine der uns bekannten "Kräfte", also auch die elektrische nicht (welche die einzige ist, welches für dieses Modell in Frage kommt), solch ein Modell rechtfertigen kann. So hat mich gestern dann luca gefragt, wie man denn sich das sonst vorstellen könnte, worauf ich keine Antwort hatte. Denn auch ich bin ja mit der "Muttermilch" auf dieses Modell hin indoktriniert worden, bis eben vor ein paar Tagen es bei hans peter dürr klar wurde, dass dieses Modell schon lange nicht mehr gilt.

Gut, klar, im Grunde "gelten" tut ja überhaupt nichts, was die (materielle) Wissenschaft uns glauben machen will, da hier ja überhaupt nichts materiell ist, es gibt keine Materie, also kann auch keine Erklärung, welche auf Materie (oder "Wellen" oder "Energie" etc.) beruht, eine faktische "Erklärung" sein.

Das einzige, was die materielle "Wissenschaft" hervor

bringt, sind:

Metaphern

Oder Wortbilder, Analogien, was weiß ich, doch jedenfalls liefert die alte, überkommene, newtonsche "Wissenschaft" nichts faktisches, sondern höchstens etwas, was man als allegorisch bezeichnen könnte.

So "die Wissenschaft" mit ihren letztlich größeren oder kleineren Wortbildern letztlich "Geschichtchen" erzählt, ohne aber dieses klar zu kennzeichnen (wie etwa jesus es gemacht hat, "ich rede in Gleichnissen"). Hier kommt ein gewisses "Geschmäckle" in die Sache ...

Man fühlt Absicht, und ist verstimmt

goethe

Worin ich halt keine Einsicht hatte, war, dass das "Atommodell" selbst nach deren eigenen "Gesetzen" nicht funktioniert. "Die elektrischen Kräfte geben das nicht her" - hans peter dürr. Da eh ja alles hier nur virtuell ist, somit ohnehin nichts, was die (newtonsche) "Wissenschaft" sagt, faktisch war ist, dass ist ja ohnehin klar, doch, wie gesagt, ich wusste nicht, dass dieses Atom-Modell selbst innerhalb der newtonschen "Wissenschaft" garnicht möglich ist. Aber gut, von solchen "Hard-Problems" ist ja die "Wissenschaft" voll davon.

„Es ist wichtig, einzusehen, daß wir in der heutigen Physik nicht wissen, was Energie ist.“

richard

feynman

Wie denn auch ?

Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeutete. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte: „Wohin reitet der Herr?“ „Ich weiß es nicht“, sagte ich, „nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.“ „Du kennst also dein Ziel“, fragte er. „Ja“, antwortete ich, „ich sagte es doch: ‚Weg-von-hier‘ – das ist mein Ziel.“ „Du hast keinen Eßvorrat mit“, sagte er. „Ich brauche keinen“, sagte ich, „die Reise ist so lang, daß ich verhungern muß, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Eßvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.“

franz kafka

Das ist wohl der Punkt, und ich werde es in Telefonaten auch nicht müde, zu wiederholen - "kein Eßvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise". Denn wir alle hier wissen, dass hier, also was wir hier erleben, als wirklichkeit oder besser "Welt" erleben, hat die Solidität und Echtheit eines Luftschlosses. In Indien man es schon ganz gut fasst, als "Maya", eine Scheinwelt, in welcher wir alle Akteure auf einer Bühne sind, nicht mehr, allerdings auch nicht weniger. So sind wir angehalten, ein jeder auf seine Weise ein klein wenig am stück mitzuwirken, und können uns freuen, dass wir dieses nicht auf ewig aufführen müssen. Das Publikum ist gott, und so sollte man halt sein Bestes geben ...

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

25.01.2025 n. Chr. 09.37 Uhr nach Sommerzeit.

"One becomes exactly what one's mind dwells on intensely and

with firm resolve."

bhagawan nityananda

11,1°C in der Bude, 12°C soll es "draußen" werden, also das ist zuviel für die Latzhose, ergo wieder in nicht ganz so isolierende Klamotten geschlüpft. Bestimmt schon 2 Stunden wach, und viele Gedanken liefen an meiner inneren Kamera vorbei. So langsam freunde ich mich damit an, dass ich wahrscheinlich nur sehr indirekt der Urheber der Gedanken bin, sondern diese als Angebot geschickt werden aufgrund der vorherrschenden innerlichen Ausrichtung (Intention). Allerdings an die eigene Intention heran zu kommen, und diese bewusst neu auszurichten, ist eher ein schwieriges Unterfangen, weil diese ja irgendwie auch mit dem Charakter verbandelt ist, von welchem man bisher ja immer behauptet hat, dass dieser unabänderlich sei, respektive Charakter gleich von vornherein so definiert ist.

Dochg das hatte ich vor einiger Zeit schonmal geschrieben, dass aber zu vermuten ist, dass wir (auch) aus diesem Grunde hier zu sein scheinen, nämlich das unmöglich scheinende hier wenigstens zu versuchen, nämlich innerhalb eines lebens, eines Durchganges buchstäblich ein anderer zu werden, wenn auch nur in einem mikroskopisch kleinem Schritt. Das würde innerhalb der Reinkarnationslehren auch erklären, warum alles so ewig lange braucht - weil es einfach so unglaublich schwer ist, sich essentiell, also im Wesen, in der "seele" zu ändern. So redet man ja auch von "großen seelen", um wesen mit hervorstechenden ("guten") Eigenschaften zu kennzeichnen, wir also durchaus Graduierungen der "Seelenbeschaffenheit" kennen, wahrnehmen.

Zu den mir präsentierten Gedanken gehört auch das sich um Pergamon Rankende, also den Sitz satans, welcher um 1900 in der Türkei von einem Deutschen gefunden und ausgegraben wurde, der auch noch humann hieß, naja, gott hat humor. So mpräsentiertenh sich mir Überlegungen, ob es nicht damals einfach dazu gehört hatte, dass satan ein ganz normaler Bestandteil des Spieles war, und sogar ganz leibhaftig, mit Angestellten, Volk und pi pa po. Also als derjenige, dasjenige, was all den "Anderen" das leben schwer zu machen die Aufgabe hat. Unruhe, Krieg, Krankheiten, Brunnen vergiften, Tod und Teufel bringen, dafür Pergamon das Hauptquartier war. Und die menschen wussten das auch, es ein "offenes Geheimnis" war. Doch mit der weiteren Aufklärung des menschen und seiner zunehmenden Rationalität und schnelleren Verbreitung von Wissen, auch mit der Bildung von "Staaten" dieser eher mystische und zunehmend anachronnistische Ansatz (des "Bösen") dann in der Versenkung verschwand, satan, seine Angestellten und Volk sich unter die menschen mischten, und so dieses mystische Konzept in Vergessenheit geriet. Pergamon so nach und nach unter den Sandmassen verschwand, vergessen wurde, dass es mal solch eine Einrichtung "ganz offiziell" gab (Gegenstromanlage).

"Damals" hätte man es dann also noch eher gemerkt, dass diese wirklichkeit einem Videospiel gleicht, mit "dahinten, hinter den Bergen, da leben die Monster". Ähnlich wie bei Herr der Ringe, welche Erzählung ja auch eher einem Onlinegame ähnelt, denn Zuständen, welche wir vorfinden Übrigens kann daher auch noch die Flacherd-Geschichte stammen, denn ich kann mir vorstellen, dass aus Gründen der Einfachheit und geringeren Betriebsaufwandes das Ganze hier anfangs schon als "Brettspiel" aufgebaut war (wie ja auch jedes Computerspiel mehr oder minder ein Brettspiel ist.). Doch auch hier mit der zunehmenden Erkenntnis und den beginnenden Wissenschaften, Zunahme der Teilnehmer, der Exploration dann irgendwann auf das Kugelmodell umgestellt werden musste. Und vielleicht deswegen noch hie oder da Reminiszenzen der alten Programmierung noch zu entdecken sind ?

"Far out" ... würde ram dass sagen, aber da hier halt überhaupt garnichts physisch ist, brauche ich ja auch garnicht erst anfangen

auch nur irgendwas

"physisch" erklären zu wollen. Jeder "physische" Ansatz einer "Erklärung" ist immer: falsch.

| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."

Heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.

|

Naja, und dann natürlich auch die Erzählungen mit jesus und satan ganz normal Bestandteil dieser wirklichkeit sein können, oder gewesen sein können, weil der sichtbare "online-Game-Charakter" von wirklichkeit damals noch weit eher zugelassen wurde (wie es ja zum Teil bis vor kurzem in Indien noch gut sichtbar war). Nicht, dass man diesen Charakter auch heute nicht erkennen könnte, doch man muss schon weit genauer hinschauen, und auch viel mehr sich diesem Aspekt widmen, als sogar noch vor kurzer Zeit, als es zum Bespiel noch einen Bhagawan nityananda gab (Lehrer von swami muktananda). Er wird auch gurudev genannt. Jetzt weiß ich endlich, wen der "verrückte" bill mcdonald (hier bei anthony chene !) meint, wenn er sagt "gurudev, mein guru".

"Die Einheimischen sahen ihn auf dem Wasser des Flusses

Pavanja wandeln.

Viele Male speiste er Tausende von Menschen mit Süßigkeiten,

und niemand hatte die geringste Ahnung, woher die Süßigkeiten kamen."

"Nityananda loved solitude and he lived alone. He usually travelled on foot,

moving through the woods and mountains with lightning speed. People say he could

move from one place to another at the speed of thought."

"He built many caves and houses without taking money from anyone. He would tell

the workers to take their wages from under any stone in the jungle, and they

used to get the right amount.

When the ashram was being built in Kanhangad, the police came to investigate.

They wanted to know where Gurudev (Nityananda) was getting the money. He led the

police through the wild jungle to a lake full of crocodiles, jumped into the

water, and pulled out bundle after bundle of brand-new rupee notes, which he

tossed to the police. Frightened and astonished, the policed bowed to him and

ran away."

"Occasionally Gurudev would get on a tain. If he was asked for a ticket, he

would produce thousands of tickets from his loincloth. If he was asked to get

off, the train would stop and not run anymore."

"Local people saw him walking on the waters of the Pavanja River. Many times he

fed thousands of people with sweets, and no one had the slightest idea where the

sweets came from."

Dass ! in Indien der Onlinegame-Charakter von wirklichkeit noch weit eher sichtbar, erfahrbar ist, liegt aber wohl auch daran, dass die Inder mehrheitlich dieses Modell auch verinnerlicht haben, wiewohl es halt mit einem anderen Namen benennen. Würde "im Westen" über die einzelnen Player und deren Geisteshaltung sich auch nach und nach solch eine Entstellung zum Charakter von wirklichkeit etablieren, dann - so meine These - würden sich eben auch hier immer mal wieder solche Ausnahmeerscheinungen ergeben. Ganz gemäß dem "wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer". Glauben die Player aber in der überwältigenden Mehrheit (auf einem gewissen Areal des Brettspieles), dass das hier eine "physische" Veranstaltung ist, naja, dann gibt es halt keinen oder kaum Bedarf an Außergewöhnlichem. Man will es ja glauben, was die Sekte der "Wissenschaft" einem immer wieder gebetsmühlenartig erzählt.

|

"Bei einer Messe in Stuttgart kam ich mit einem bekannten Chemiker ins Gespräch. Ich versuchte ihm zu erklären, daß wir mit dem ausgestellten System Schwermetalle bis zu einem nicht mehr meßbaren Grade reduzieren können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Filtersystem, sondern um einen durch Informationsübertragung hervorgerufenen Effekt, der die Selbstheilungskräfte des Wassers aktiviert. Wir haben derartige informationstechnische Trinkwasserreinigungssysteme in einem durch eine Ölraffinerie verpesteten Gebiet in Ecuador installiert. Die Schwermetallbelastung des Regen- und Grundwassers durch Blei und Quecksilber war derart hoch, daß die Menschen in den umliegenden Dörfern reihenweise erkrankten. Die Wirkung des von uns installierten Systems wurde damals durch wissenschaftliche Meßreihen begleitet und bestätigt, das Resultat läßt sich aber auch in wenige Worte packen: klares Trinkwasser mit signifikanter Reduktion von Schwermetallen! Ich erinnere mich noch genau daran, wie ihn diese Erklärung zur Weißglut brachte. Was ich da sage, so der Sachverständige, könne es alles nicht geben! Ich bot ihm kurzerhand an, daß er das System mit meinen Produkten gerne bei sich im Labor testen könne.

Gleichzeitig fragte ich ihn aber auch, was er denn machen würde, wenn er am Ende tatsächlich auf dasselbe Ergebnis käme; er würde es, so sagte er, dennoch nicht glauben, denn was ich von mir geben würde, könne einfach nicht sein, da sonst die ganzen wissenschaftlichen Denkmodelle falsch wären ! Bei ihm stapelten sich die Bücher, und viele nahm er zur Hand, um mir meinen Irrtum deutlich zu machen. „Roland“, sagte er, „hier steht überall, daß das nicht sein kann, was du da machst !“

roland plocher, wenn einer weiß, was irgendwie sonst keiner weiß ...

|

So, und jetzt kommt noch etwas sehr mitreißendes, so lebhaft und anschaulich erzählt, dass man beinahe ein flaues Gefühl in der Magengegend bekommt. Und wenn nach dem Schauen des Videos bei "Darm" keine Leuchten angehen, habt ihr einen der wichtigsten, klar für ein online-Game sprechenden Punkte überhört :-)

bruce, der einzige mensch, welcher je die inneren Verletzungen von 5 Hauptblutbahnen überlebt hat. Die Operation war erst 2,5 Stunden nach dem Unfall, der Arzt meinte: "sie hätten nach 2-3 Minuten tot sein müssen" ...

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

01.02.2025 n. Chr. 08.44 Uhr nach Sommerzeit..

"In der Nähe unseres Ferienhauses in Tisvilde wohnt ein

Mann, der hat über der Eingangstür

seines Hauses ein Hufeisen angebracht, das nach einem alten Volksglauben

Glück bringen soll.

Als ein Bekannter ihn [niels bohr] fragte: «Aber bist du denn so abergläubisch?

Glaubst du wirklich, daß das Hufeisen dir Glück bringt?», antwortete er:

«Natürlich nicht; aber man sagt doch, daß es auch dann hilft, wenn man nicht

daran glaubt.»"

werner heisenberg, Der Teil und das Ganze

Satte 12,3°C in der Bude, schon 2 Stunden wach und über alles Mögliche nachgedacht. In den Träumen, welche sich meistens im Rahmen alltäglicher Situationen bewegen, muß ich oft klar kommen mit Dingen, die ich nicht möchte, oder auch nicht erreichen kann, gerne anders hätte, naja, und so weiter, jeder kennt das ja, aus dem "richtigen" leben. Doch in letzter Zeit waren die Träume von den Gefühlen nicht mehr ganz so dolle mitnehmend, dass sie sich noch großartig in den Tag streckten. Wie nityananda sagt, es ist einfach alles "Test".

"Deal with it"

That's the Name of the Game

tom campbell

Auch noch ein wenig nachgedacht über Nag Hammadi, wo gleich am Anfang beschrieben wird, wie diese wirklichkeit zu Stande gekommen ist. Nämlich hat sich ein Äon (sophia) dieses Spiel auf eigene Faust ausgedacht, ohne gott zu fragen, und als gott dann sah, was sie ausgeheckt hatte, meinte er nur: "du hast ein Monster erschaffen, ich werde es im Auge behalten". Dieses Monster wurde Yaldabaoth, Jahwe oder auch Jehova genannt, man kann es aber auch satan, Materie, Baal, Gegenstromanlage, Bootcamp, Lern- und Entwicklungswirklichkeit, oder sonstwie nennen.

https://www.amazon.de/Nag-Hammadi-Deutsch-Studienausgabe-Berolinensis/dp/3110312344

Das hieße aber auch - sie wurde nicht geschaffen mit Einzellern, dann Fischen und Eidechsen und später Dinosauriern, sondern gleich von Anfang an mit Playern ("menschen"), als fertige Oberfläche also. Denkt an Dolly - irgendwelche Saurierknochen kann auch problemlos "nachträglich rückwärts" hier einbauen, falls die menschen beginnen, zu dolle nachzuhaken, wie denn nun hier alles erdgeschichtlich sich vollzogen hat. Im Grunde werden wir damit ganz schön zum Narren gehalten, aber klar, eine "physisch" erscheinende Virtualität benötigt natürlich auch eine "physische" Geschichte auf Kausalität beruhend, von welcher wir aber immerhin seit 100 Jahren wissen, dass es diese nicht gibt.

| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."

Heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.

|

Physische Erklärungen sind:

keine Erklärungen, sondern Verklärungen.

|

"Bei einer Messe in Stuttgart kam ich mit einem bekannten Chemiker ins Gespräch. Ich versuchte ihm zu erklären, daß wir mit dem ausgestellten System Schwermetalle bis zu einem nicht mehr meßbaren Grade reduzieren können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Filtersystem, sondern um einen durch Informationsübertragung hervorgerufenen Effekt, der die Selbstheilungskräfte des Wassers aktiviert. Wir haben derartige informationstechnische Trinkwasserreinigungssysteme in einem durch eine Ölraffinerie verpesteten Gebiet in Ecuador installiert. Die Schwermetallbelastung des Regen- und Grundwassers durch Blei und Quecksilber war derart hoch, daß die Menschen in den umliegenden Dörfern reihenweise erkrankten. Die Wirkung des von uns installierten Systems wurde damals durch wissenschaftliche Meßreihen begleitet und bestätigt, das Resultat läßt sich aber auch in wenige Worte packen: klares Trinkwasser mit signifikanter Reduktion von Schwermetallen! Ich erinnere mich noch genau daran, wie ihn diese Erklärung zur Weißglut brachte. Was ich da sage, so der Sachverständige, könne es alles nicht geben! Ich bot ihm kurzerhand an, daß er das System mit meinen Produkten gerne bei sich im Labor testen könne.

Gleichzeitig fragte ich ihn aber auch, was er denn machen würde, wenn er am Ende tatsächlich auf dasselbe Ergebnis käme; er würde es, so sagte er, dennoch nicht glauben, denn was ich von mir geben würde, könne einfach nicht sein, da sonst die ganzen wissenschaftlichen Denkmodelle falsch wären ! Bei ihm stapelten sich die Bücher, und viele nahm er zur Hand, um mir meinen Irrtum deutlich zu machen. „Roland“, sagte er, „hier steht überall, daß das nicht sein kann, was du da machst !“

roland plocher, wenn einer weiß, was irgendwie sonst keiner weiß ...

|

"Physische" Erklärungen also sämtlich beruhen auf etwas, was es so als solches nicht gibt, somit also bestenfalls in den Bereich der Zauberei gehören, unbeschadet, dass die Wissenschaft viel zu Tage gefördert hat. Das hat sie aber nicht, weil sie "physische Gesetze" entdeckt und genutzt hat, sondern Regelwerke dieses multi player online games. Auch ein multi Player Game hat nämlich Regeln, und nicht gerade wenige.

So hat sich tom campbell etwas zu den Pyramiden von Gizeh dahingehend geäußert, dass er davon ausgeht, dass sie schlicht hinein programmiert wurden, also irgendwann einfach "da" waren.

Wir wissen, dass die "Evolutionstheorie" von darwin bloß eine Theorie war, welche sich niemals bewahrheitet hat, und heute hinlänglich widerlegt ist, also nachwievor es überhaupt keine Erklärung gibt, wie denn nun die lebewesen, inklusive des menschen, hier nun zu Stande gekommen sind. Da alle "Erklärung" sich seit 100 Jahren fälschlich sich noch immer als "physische" Erklärung versteht, brauchen wir so lange auch keiner "Erklärung" mehr unsere Aufmerksamkeit schenken, solange sie dieses Dogma von "Kausalität" nicht überwunden hat. Was wohl aber noch eine Zeit dauern wird. Und das hatte ich auch schonmal geschrieben, ich könnte mir denken, dass der jüdische Kalender stimmt, und das ganze Spiel hier nicht älter, als ungefähr 5800 Jahre ist.

Machbar ist das problemlos, für mich auch problemlos denkbar.

"Im Finale voller Kurositäten kommt der durch die Liebe auf den

1. Blick zu einer zahnspangentragenden mädchenhaften Blondine (!) umgekehrte

Beißer dann auch noch Erzfeind James Bond zuhilfe. Dümmer geht’s wirklich

nimmer!"

http://dieacademy.de/2013/01/26/50-jahre-james-bond-alle-filme-alle-darsteller-teil-2/

"Aus den Trümmern hilft ihm eine winzige blonde Frau mit Zöpfen, Dirndl,

Zahnspange und sehr dicken Brillengläsern, und so breit hat sein Stahlgebiss

noch nie gegrinst: Liebe auf den ersten Blick."

[link

to www.sueddeutsche.de]

"nachdem dieser in Rio seine winzigkleine, blonde, Zöpfchen, Nickelbrille und

Zahnspange tragende Liebe namens Dolly trifft."

[link

to www.sdb-film.de]

"Dagegen empfindet man die Liebesgeschichte des “Beißers“ mit einer

Zahnspange tragenden mädchenhafte Blondine eher als absurden Gag."

[link

to www.moviesection.de]

"Die Romanze mit ihm und dem kleinen Mädchen mit Zahnspange war recht

komisch."

[link

to www.uncut.at (secure)]

"Ich hab mich auch sehr amüsiert als er sich in diese kleine Frau mit der Dicken

Brille und Zahnspange verliebt hat."

[link

to www.jamesbond.de]

"als der Beißer zu den Guten wechselte, weil er sich in eine Art Pippi

Langstrumpf mit Zahnspange verguckt hatte."

-------

Das kleine Mädchen mit der Zahnspange, das wie Pippi

Langstrumpf aussah.

Darauf gründete sich dann auch ein Werbespot später für eine Mini-Kreditkarte,

mit dem riesenhaften Schauspieler.

Die Verkäuferin lächelt, ein Liebeslied wird gespielt.

https://www.youtube.com/watch?v=2BhLAWP7jGA

... man sieht die Zahnspange.

Im Prinzip also weiß keiner nix genaues, und letztlich ist es auch völlig unerheblich, wann es mit dieser ("Yaldabaoth") Virtualität begann. Wir sollten froh sein, dass sich sophia diese ausgedacht hat, und der Erfolg gibt ihr recht, über mangelnde Teilnehmer kann man sich nicht beschweren. Oder noch nicht.

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

03.02.2025 n. Chr. 08.53 Uhr nach Sommerzeit.

Erträgliche 10,1°C in der Bude, garnicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass es in der Nacht um die -6°c war, aktuell sind es noch immer -5°C. Rechtzeitig zum Sonnenaufgang hochgekommen, kein hohes Flugaufkommen, Regen ist ja auch nicht in Sicht die nächsten Tage

Heute habe ich auch wieder ein "incoming", brauche deswegen auch nicht soviel zu tippen, doch schaun mer ma. Noch immer schwirrt die Aussage ramana Maharshis bei mir im virtuellen Kopf herum, dass einfach alles, aber auch jede kleinste Kleinigkeit im leben eines menschen vorher bestimmt ist. Im Gegensatz zu vielen hab' ich damit überhaupt keine Probleme, bis eben auf die Frage, wie ich mir das "technisch" vorstellen soll, respektive, was damit sich alles ! rückwärts an Implikationen ergibt. Was man jedenfalls schonmal sagen kann, in formaler Hinsicht ist es natürlich zu 100% richtig, und auch völlig klar, dass es hier nicht einmal die geringste Bewegung auch nur eines Blattes am Baume gibt, welche nicht vom "System" gerendert ist, insofern natürlich auch selbst die kleinste Bewegung eines menschen, tieres nicht direkt von ihm stammt, da ja hier sich nur die Projektion des Eigentlichen vollzieht. Wenn man den Joystick in der Hand World of Warcraft spielt, ist da ja auch keiun direkter Faden, der die Figur auf der Mattscheibe wie eine Marionette bedient, sondern der jeweilige Wert des Joysticks (Position/Input) geht erstmal in den Rechner, dann durch das gesamte Regelwerk, und dann erst wird nasch Abgleich von Allem der letzte, aktuelle Zwischenstand auf die Mattscheibe projiziert.

"Hier" ist ja nicht das primäre Geschehen, "hier" ist nicht, was aus sich selbst heraus geschieht. Alles echte, eigentliche Geschehen spielt sich im Primären ab, als was auch immer man dieses Primäre näher bezeichnen möchte.

Wie viele Dinge wollen wir, die dann aber nicht eintreten ? Man will 30 Klimmzüge machen, schafft aber nur 4, will Eiscreme, eine Prüfung bestehen, Lokomotivführer werden, was weiß ich. Beileibe wird nicht immer gewährt und gerendert, was wir wollen, oder denken zu wollen. Also formal ist es schonmal klar, dass wir es nicht direkt sind, welche auch nur die Hand heben, um über die Augenbrauen zu streichen, aber das folgt halt ganz natürlich aus dem informationsbedingtem Aufbau dieser wirklichkeit, eine Instanz - tom nennt diese "rendering Engine" - muß für auch jedes kleinste Detail sorgen, welches hier auf der Mattscheibe sich als geschehen abbildet.

Aber ! es herrscht ja auch, was das Materiale betrifft, also den Inhalt, was man so durchmacht hier, ja bereits relativ große Übereinstimmung, dass für den menschen relativ einschneidende Erfahrungen keineswegs zufällig, sonder vorher ausgehandelt sind. Dieser Umstand ist in der "spirituellen Community" weitestgehend akzeptiert, auch die NDEs weisen darauf hin. Doch es scheint so, dass ein Tenor herrscht, wie "wenn ich schon die großen Weichen im leben nicht unter meiner Kontrolle habe, möchte ich diese wenigstens im Kleinen habe". Doch vielleicht "vergisst" man hier, dass man Alles unter Kontrolle hat(te), da man selbst es ja war, welche diesen Lebensfilm ausgehandelt, zusammen gestellt und schließlich zugestimmt hat. Und nun spult er sich halt ab, und man erlebt ihn als live (als ausgedehnt in Raum, Zeit, Materie etc.).

Das passt doch eigentlich recht gut, diese wirklichkeit ist ja ohnehin eine "als ob" wirklichkeit. Es scheint ja so, als wäre die Sonne die Ursache des Tageslichtes und der Wärme.

Es scheint so, als sähen wir mit den Augen, hörten mit den Ohren, griffen mit den Händen, und so weiter, doch alles das muss Illusion sein, da die Entscheidung, was hier gerendert wird, nicht hier gefällt wird, sondern "in other" (edward fredkin).

Selbst ein Experiment wie oben, mit recht großen Molekülen, kann diese wirklichkeit nicht zwingen, sich dann doch bitte auch wie ein Molekül zu verhalten, und die Eigenschaften einer gedachten "Materie" anzunehmen. nein, im Regelsatz steht, dass es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt, diskret (daher die Balken und die "Leere" dazwischen), wenn keine "which way" Daten erhoben werden und davon wird auch nicht abgewichen. Daher tom auch immer sagt, dass man das genauso gut mit Toastern oder Zementlastern machen könnte - es käme dasselbe Ergebnis heraus. Materie ist nicht "Materie", sondern wirkt nur so, als ob. Und dem gemäß:

ist wirklichkeit also auch nicht hier "gerendert", sondern "woanders" ("in other", edward fredkin)

Australian national University, 27 mai 2015:

The bizarre nature of reality as laid out by quantum theory has survived another test, with scientists performing a famous experiment and proving that reality does not exist until it is measured.

"The atoms

did not travel from A to B.

It was only when they were

measured at the end of the

journey

that their wave-like or

particle-like behavior was

brought into existence," he said.

https://health.anu.edu.au/news-events/news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness

Das materielle Dogma also auch wohl bei den "Spirituellen" viel

tiefer verhaftet ist, als dié meisten zugeben mögen, oder können. Denn so lange

man noch in dem Glauben ist, dass "hier" überhaupt irgendwas wirklich geschieht,

ist man nach wie vor im materiellen Dogma gefangen, und auch letztlich noch

immer Materialist.

Je mehr man aber zu der Einsicht gelangt, dass "hier" noch nie etwas geschehen

ist, noch je "geschehen" kann, weil wirklichkeit faktisch nicht hier Statt

findet, werden die Aussagen von ramana maharshi schon weitaus verdaulicher.

Und jetzt

Was ich hier jetzt das erste Mal heraus gehört habe, ram dass war auch mit swami muktananda auf einer "World Tour", also gut bekannt, doch swami muktananda ist wiederum der Schüler von nityananda !

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

04.02.2025 n. Chr. 09.21 Uhr nach Sommerzeit.

»Die Welt ist meine Vorstellung« – ist, gleich den Axiomen Euklids, ein Satz, den Jeder als wahr erkennen muß, sobald er ihn versteht; wenn gleich nicht ein solcher, den Jeder versteht, sobald er ihn hört.

Diesen Satz zum Bewußtseyn gebracht und an ihn das Problem vom Verhältniß des Idealen zum Realen, d.h. der Welt im Kopf zur Welt außer dem Kopf, geknüpft zu haben, macht, neben dem Problem von der moralischen Freiheit, den auszeichnenden Charakter der Philosophie der Neueren aus. Denn erst nachdem man sich Jahrtausende lang im bloß objektiven Philosophiren versucht hatte, entdeckte man, daß unter dem Vielen, was die Welt so räthselhaft und bedenklich macht, das Nächste und Erste Dieses ist, daß, so unermeßlich und massiv sie auch seyn mag, ihr Daseyn dennoch an einem einzigen Fädchen hängt: und dieses ist das jedesmalige Bewußtseyn, in welchem sie dasteht.

Diese Bedingung, mit welcher das Daseyn der Welt unwiderruflich behaftet ist, drückt ihr, trotz aller empirischen Realität, den Stämpel der Idealität und somit der bloßen Erscheinung auf; wodurch sie, wenigstens von Einer Seite, als dem Traume verwandt, ja als in die selbe Klasse mit ihm zu setzen, erkannt werden muß.

arthur schopenhauer, WaW Band 2, Kapitel 1, zur idealistischen Grundansicht

Den Sonnenaufgang knapp verpasst, entspannte 10,6°C in der Bude, sehr aushaltbar, grad natürlich, wenn die virtuelle Sonne ballet, welche uns anzeigt, dass jetzt der Regelsatz "Helligkeit und Wärme" aktiv ist, und grad knapp über dem Horizont steht. Jeder, welcher glaubt, die Sonne selbst sei die Ursache von Helligkeit und Wärme, kann im Grunde seines logischen/wissenschaftlichen Unwissens, respektive Unvermögens geziehen werden.

Das dachte ich mir gestern abend noch, dass ich nochmal Bezug nehmen sollte auf das "one by one" Experiment von thomas juffmann an der UNI Wien, mit dem Phtalocyanin-Molekül. Kann man auch kaufen, scheint auf den ersten, sowie auch noch zweiten und dritten Blick ausgewachsene "Materie" zu sein ...

Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie glatt auf, und mit kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können. Nein, das kann man nicht, denn sie sind fest mit dem Boden verbunden. Aber sieh, sogar das ist nur scheinbar.

franz kafka, die Bäume

Die scheinbare, hartnäckig scheinbare "Materie", respektive das

Primäre dahinter, verhält aber nur so lange als ob es Materie sei,

solange Daten erhoben werden, gemessen wird. Gibt es kein Messen, keinen Vorgang

einer Datenerhebung, fällt ein wenig der Deckmantel des Materiellen, und ein

wenig zeigt sich das Primäre, Eigentliche, es ist ein mathematisch-statistisches

"Etwas", welches unseren angeniommenen Attributen von "Materie", wie "Masse" und

" Trägheit" einfach nur Hohn spricht. Und all die Unvermögenden oder Unwissenden

zerbrechen sich dann den Kopf, wie das von ihnen gesehen UFO rechtwinklig

abbiegen kann (es muß doch was "wiegen", tonnenschwer sein ...)

Was wiegt dieser LKW etwa ?

"Das Doppelspaltexperiment könnte man auch genau so gut mit

Toastern oder Zementlastern machen,

es käme dasselbe Ergebnis heraus" [Diffraktionsmuster]

tom campbell

Übrigens kann man auch hier (wie beim ANU-Physics-Experiment) davon ausgehen, dass das Phttalocyanin-Molekül keinen Weg vom Emitter zum Detektor vollzogen hat (gemessen wurde ja nicht), also man geht zwar davon aus, dass der Emitter das Molekül "herausschießt", doch die Annahme reicht. Was faktisch geschieht - auf dem Detektor wird ein "Auftreffen" simuliert, und am Emitter sehr wahrscheinlich (in unserem Verständnis rückwirkend) ein Molekül aus dem "Vorratsbehälter" abgezogen. Es gab aber nie einen Weg, welche es beschritten, oder "durchflogen" hätte.

Der Regelsatz also lautet:

Wenn am Detektor ein Molekül simuliert wird

Dann ! am Behälter eines Abziehen

Also genau entgegen unserem üblichen Verständnis, nach welchem sich ein

"Teilchen" bewegt hat vom Emitter zum Detektor.

"The atoms

did not travel from A to B.

It was only when they were

measured at the end of the

journey

that their wave-like or

particle-like behavior was

brought into existence"

Prof. tuscott, ANU Physics

"Materie" ist also erst dann Materie, wenn sie so erscheinen "soll", als ob sie Materie sei. Das ist aber bloß die sozusagen angenommene Form, sowie sich daten hier jetzt für euch auf dem Bildschirm als Buchstaben zeigen. Man wir im Rechner jedoch keinen einzigen Buchstaben finden können, ebenso wenig die Sonne, die Helligkeit oder sonstwas. Es ist letztlich alles dasselbe universale "Zeugs": information. Und diese sich dann ausformt zu "Auto", "Haus", "Strasse", "Baum", Sonne", "Helligkeit" und "Wärme" ,,,

So hatte das einstein dann am Ende auch zugeben müssen:

Die scheinbare Solidität und Trägheit von Allem ist eine vollkommene Illusion. Das hat übrigends als Idee der Film "Matrix" gut und anschaulöich herüber gebracht, auch wenn dieser dann den Zuschauer 180° in die falsche Richtung entführt (100% Gegenstrom), denn im Film ja das Eigentliche, das Echte dann nur wieder die materielle "Welt" ist. Aber wie es heißt, "pickt euch das Gute heraus, und den Rest werft in's Feuer". Und ja, es zeugt von besonderem Unverstand - angesichts der erschlagenden Implikationen der Experimente - dass man noch immer vermeint, die Sonne sei die Ursache des Tageslicht, während sie doch bloß für die Plausibilität von Helligkeit und Wärme hier eingebettet wurde.

"The atoms

did not travel from A to B.

It was only when they were

measured at the end of the

journey

that their wave-like or

particle-like behavior was

brought into existence"

Prof. tuscott, ANU Physics

Möchte man es schonend formulieren, könnte man einfach sagen, dass es von Unwissenheit zeugt, dass man die Sonne für die Ursache der Helligkeit und Wärme hält. Zuden man ja auch somit noch davon ausgeht, dass es Kausalität faktisch "gibt" welche Annahme nun auch schon lange überholt ist.

| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."

Heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.

|

Bei genauer, logischer und tiefer Analyse gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese wirklichkeit materiell, faktisch "echt" und primär ist (an sich selbst seiend). Das hat plato schon herausgearbeitet, später dann wurde diese idealistische Grundansicht weiter ausgebaut, im Wesentlichen von kant und schopenhauer.

| "ich glaube, ein wichtiger Punkt, warum in Deutschland unsere Bücher so populär sind, liegt darin, dass sich unsere Diskussionen dem Idealismus nähern, beziehungsweise, dass wir uns analytisch, metaphysisch, objektiv und ontologisch mit einigen der reichsten Traditionen des deutschen Idealismus treffen, mit schopenhauer und anderen brillanten Denkern, die an dieser wahrheit dran waren. Ein Großteil ihrer Arbeit tritt mit dieser wissenschaftlichen Revolution in ein neues Licht ..."

eben alexander

|

Warum wird es hell ?

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

25.02.2025 n. Chr. 08.37 Uhr nach Sommerzeit.

Sommerliche 13,6°C in der Bude, ich dachte eigentlich, dass es viel später ist, aber man täuscht sich dann doch, da man nicht so richtig mitbekommt, wie schnell es nun morgens mit jedem Tag früher hell wird. Soviel geträumt, dass ich ein wenig geschafft bin, es ging im letzten Traum viel um Modellbau, eine Ausstellung - und viele viele menschen, auch Bekannte und Freunde, die da waren, man Smalltalk hielt und an der Geselligkeit einfach Teil nahm. Doch viele menschen "schaffen" mich halt immer ...

Da passt es jedoch, dass ich heute etwas Kurzweiliges hab, was

luca mit geschickt hat. Interessanter Weise brauch der vom Sozialismus

infizierte immer noch irgendwelche sozialistisch autorisierte "Figuren" mit

einem gewissen Bekanntheitsgrad, um etwas Glauben zu finden, doch

nichtsdestotrotz, auch wenn es nur ein Schauspieler ist, ist es immerhin eine

Erfahrung aus erster Hand, etwas Faktisches, was man "abheften" kann. Den hier

jetzt die Hauptrolle spielenden john chang hatte ich etwa 2013 bereits öfter

vorgestellt, mit genau der Doku aus "Ring of Fiire", welche auch in folgendem

Video heran gezogen wird. Für mich bestand auch damals, selbst vor dem

DSE kein Zweifel an der Echtheit

des dort Demonstrierten, weil mir ja seit der Jugend klar war, dass diese

wirklichkeit völlig anders beschaffen ist, als sie uns erscheint. Von

daher es nichts gibt, was ich nicht für möglich halte.

Aber klar, wer nun 100% oder nahe dran ein Kind des Sozialismus ist, bei

demjenigen ist natürlich noch das Primat der Materie fest im virtuellen Kopf

verankert, nebstdem die Urteilskraft nur rudimentär ausgebildet, daher er nicht

in der Lage ist, eigene Urteile zu fällen, sondern immer schielt, was die

Majorität sagt. Doch langer Rede kurzer Sinn, hier was Schauspieler mel gibson

sagt, welcher john chang besucht hat.

Die Kommentare sind eine wahre Fundgrube, voll mit Empirie angefüllt, was so alles im täglichen und nicht so alltäglichen leben geschehen kann.

"I had a ukranian gf back at university (2004). she got a lump on her breast. In summer I went to ukraine to meet her parents. My gf, her mum and me went to visit an old lady in apartment. My gf removed her top and the lady asked me to feel the lump which I did. She then rubbed it herself for 30 seconds or so. The lump had disappeared. I couldn't believe it. She said her grandmother taught her how to heal people. Many people had gone to her and she cured them including cancer. We as spirits are so much more powerful than we know - we have simply forgotten how to use/ exert our power in our physical bodies."

----------------------------

I've heard stories such as this one and had a neighbor who

practiced something in line with what's explained in this video. I'd witnessed

him meditating most mornings, always outside, no matter the weather. I was

caught off guard one morning when I'd seen him out in the snow wearing only a

light pair of linen pants and a t-shirt... there was no snow covering him, and

about a one foot perimeter around him where the snow was melted. Anything beyond

that one foot diameter there fell about 3-4" of snow!

He taught me a bit about meditation, controlling certain aspects of my life to

better control my mind and body. I'd learned to increase my bodies temperature

like I'd observed him do on cold winter nights, and at times, I'm still able to

do so (especially when my s.o. hits me w/cold hands and feet in bed)! I'd

learned to ignore pain to a certain degree (i.e., bad migraines or bruised ribs),

but I was not always successful in doing so, although achieving a higher pain

tolerance regularly with arthritic joint pain or when I stub my toe.

He was a great neighbor, and I'll always be grateful for what he taught me."

---------------------------------

So hatte ich mich hinsichtlich des "Qi" oder "Chi" neben den vielen Möglichkeiten von Heilung und Selbstbeherrschung auch um die "Kampfkunst" gekümmert (siehe oben, der dritte Kommentar), und hatte auch dort keine Zweifel an der Echtheit. Warum auch, wenn man ohnehin von einer nicht materiellen, nicht sozialistischen wirklichkeit ausgeht, in welcher letztlich alles, aber auch alles möglich ist.

Daher hier für dieses "Genre" Lama dorje dondrup (dr. yeung) mit einer sehr eloquenten Erklärung (incl. Demonstration), was hier vor sich geht. Er geht tatsächlich auch schon ein wenig vom "Physischen" ab, und verlegt diese in Richtung des Geistigen, Spirituellen.

"Its about Healing, it's about understanding the Nature of Things"

lama dorje dondrup

"Its about Healing, it's about understanding the Nature of Things"

lama dorje dondrup

So folge ich allerdings nicht einer einzigen "physischen Erklärung", weil es hier "physisch" schlichtweg überhaupt garnichts zu erklären gibt, da diese wirklichkeit nicht auf irgendwelchen "Teilchen" oder "Wellen" oder "Energie" und ähnlichem BS beruht, sondern auf information, respektive Daten. Daher, was dort geschieht, wie diese menschen diese "Fähigkeiten" erlangen, auf völlig anderen Prinzipien, vergleichbar denen eines Videogames, beruhen muss. Also Ausdauer, Hartnäckigkeit, "Dedikation", also wie sehr man sich dem Spiel widmet, hingibt, und so weiter. Da kommen dann Punktestände in's Spiel, Verteilungen auf die diversen Spielerkonten, der ausgesuchte lebenslauf ("plan") und so weiter. Wie gesagt, wer mit "physischen" "Erklärungen" es versucht, hat noch nullkommanull von der Natur dieser wirklichkeit kapiert.

Faktisch "physisch" und damit "physisch" erklärbar ist haargenau:

garnichts

Wer will, kann sich eine Menge der Qi oder Chi (-gong) "Kampfkunst" anschauen, da passieren halt die "physisch" unmöglichsten Dinge, aber hey, da nichts "physisch" ist - warum sollen die denn nicht passieren ? Denn hier ist letztlich alles möglich, selbst das, was man sich nicht einmal vorstellen kann.

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

01.03.2025 n. Chr. 08.41 Uhr nach Sommerzeit.

Hier sind wir an dem fundamentalsten Punkt überhaupt, den wir auf logisch-empirischen Wege erreichen können, wenn es um die Grundfesten dieser (scheinbaren) wirklichkeit geht. Für mich ist das immer wieder ein Rückzugspunkt, auf welchen ich mich besinne, wenn ich das Gefühl bekomme, mich (in Komplexität) zu verrennen.

Dos moi pou stō, kai tēn gēn kinēsō

Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann, und ich bewege die Erde

archimedes

Wenn immer sich alles in Relativität zu verlieren droht, komme ich immer wieder zurück darauf, dass diese uns allen vorliegende wirklichkeit nur scheinbar hier Statt findet, sämtliche wirklichkeit, wie wir sie so erleben, ein Trug ist, eine Illusion. Wie gesagt, das können wir auf logischem und empirischem Wege - mit etwas Hartnäckigkeit - herausfinden (Doppelspaltexperiment, delayed Quantum Choice Eraser etc.). Haben wir diesen Punkt erreicht, können wir sagen:

Alle physische Erscheinung ist Illusion, da sekundär.

somit

alle "physikalischen" "Gesetze" nur Scheingesetze sind.

Und das unbeschadet, dass diese "physikalischen" Scheingesetze doch gut anwendbar sind. Aber so ist es ja in einem online-Konstruktionsspiel für angehende Ingeneure ebenso, sie haben ihre Materialen, geometrische Eigenschaften, und können in diesem Game auch versuchen, die dollsten Brücken zu bauen, und je nach Regelsatz, und wie gut sie sich diese hinein gearbeitet haben, hält die Brücke, oder eben auch nicht. Nur deswegen gibt es natürlich im Konstruktionsgame selber keine "Gesetze", denn

das Spiel findet ja nicht auf dem Monitor statt.

Sondern "in other", also "nicht hier" (edward fredkin Vater der digitalen Physik).

Das ist also mein Rückzugspunkt zur Re-Orientierung, wenn immer mir die Dinge über den Kopf wachsen, auszuufern, oder schwammig zu werden drohen, und man dann sozusagen wieder klar wird:

alles ist vollkommene Illusion (Maya)

Dabei garnicht in Abrede gestellt wird, dass die Illusion eine Bedeutung hat, oder haben könnte, insofern auch nicht sinnlos ist, sondern man nur erstmal vom Formalen her festhält, dass diese ganze "Welt" in all ihrer Buntscheckigkeit nicht in und an sich selbst Bestand hat, selbst also von etwas völlig anderem, primärem abhängig sein muß.

Immerhin, die Pixelgrüße und "Prozessorgeschwindigkeit", also das kleinste Zeitintervall dieser Scheinwirklichkeit sind schon vor etwa hundert Jahren herausgefunden worden.

planck Zeit (Zeitintervall): 5,391 · 10 −44 Sekunden

planck-länge (Pixelgröße): 1,616 · 10−35 Meter

Wir erfahren im Grunde in jeglicher Hinsicht Bestätigung von Seiten noch echter Wissenschaft, dass diese uns vorliegende wirklichkeit ein sekundäres, abgeleitetes Phänomen ist, und demgemäß alles das, was wir "physikalische Gesetze" nennen, etwas sein muß, was am "Ort" des Primären, wie immer wir das definieren wollen, so festgelegt wurde (Regelsatz, tom campbell). Die Gesetzmäßigkeiten, wie ein Pfeil bei World of Warcraft fliegt, sind nunmal nicht im oder auf dem Monitor zu finden.

Denn: im Sinne von "Geben" - gibt es den Pfeil nicht.

Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.

franz kafka, der Aufbruch

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

02.03.2025 n. Chr. 08.09 Uhr nach Sommerzeit.

Das Einfache ist das Kennzeichen des Wahren

Ja, wie ich gestern schrub, von der formalen Seite her lässt sich diese wirklichkeit relativ schnell auf ein Wort eindampfen, kondensieren. Sie ist: Illusion. Was nicht meint, dass sie keine Bedeutung hat. Da sind wir bereits im Materialen, im Inhaltlichen. Doch allein an dem grundlegenden (formalen) Aufbau von wirklichkeit lässt sich ja so einiges am Implikationen ableiten, im Wesentlichen natürlich, dass wir von etwas Echtem, Wahrem ausgehen müssen, welches hinter all dem buntscheckigem, scheinbaren Treiben hier steckt.

Noch zahlreiche weitere Implikationen schließen sich an den Umstand an, dass diese, uns allen vorliegende wirklichkeit ein sekundäres, abgeleitetes Phänomen ist, und faktisch "woanders" in wirklichkeit Statt findet - doch davon habe ich ja bereits oft genug geschrieben. Für jetzt und in aller Kürze will ich nur nochmal Bezug nehmen auf das Gestrige, nämlich, wenn immer ich mich zu verheddern oder Vorstellungen auszuufern drohen, dann erinnere ich mich selber wieder an diesen einen Ausgangspunkt, dieses

dos moi pou stō

des archimedes (gebe mir einen Punkt, auf welchem ich stehen kann). Dahin zu gelangen, auf logisch-empirischen und echt ! wissenschaftlichem Wege, war zwar nicht mal eben so gemacht, und ein doch recht langer Weg, welcher hartnäckig begangen werden wollte, doch hat sich am Ende mehr als gelohnt. Der Verstand, der Intellekt hat sich in gewissem Sinne selbst überlistet. Wohl eigentlich dafür geschaffen, dieses Ganze hier Ernst und physische zu nehmen, grad auch über die Sinne, ist er in einem gewissen Sinne über das Ziel hinaus geschossen, und hat dieses Ganze, was ja so ernst genommen werden sollte, wollte, dann letztlich entlarvt, als das, was es faktisch (formal) ist: eine Illusion (Maya).

Auf objektivem Wege dorthin zu gelangen, also mitteilbar (also teilbar) ist etwas völlig anderes, als das man es "fühlt" oder auch sogar demonstriert bekommen hat (z.B. NDE, oder wie bei mir der ruckelnde Mond). Sowas sind subjektive Geschichten, auf welche man nicht hinweisen kann mit einem "überzeuge dich doch doch selbst", wie man es bei einem DSE oder auch DQCEE kann.

So empfinde ich das als eine Art "Königsweg", denn man ist halt nicht auf irgendwelche subjektiven Glaubensgeschichten angewiesen, welche zwar wahr sein können, aber nicht müssen, sondern kann sagen: "hier, hier isses, kümmer' dich selbst". Dann es der Hartnäckigkeit des Einzelnen unterliegt, ob er sich mit solch erst einmal trockenen Materie befassen möchte, kann - oder eben auch nicht. Jedenfalls die großen geister, welche sich von Berufs wegen schon damit befassen mussten - unisono zu ein und demselben Ergebnis gelangten.

Klar - diese noch echten Wissenschaftler mussten sich von Berufs wegen ja auseinandersetzen mit den Implikationen etwa eines Doppelspaltexperimentes oder auch dem delayed Quantum Choice Eraser Experiment, welche ja (insbesondere letzteres) die illusionäre und abgeleitete natur dieser wirklichkeit offenbaren. Nicht umsonst wird das DQCEE genannt:

der letzte Sargnagel für den Materialismus.

Dann war es allerdings nochmals ein ganzes Stück Arbeit, dann etwa dazu zu

kommen, dass jegliche "physische" "Erklärung" von auch nur irgendwas, letztlich

sein muß: falsch. Und zwar jegliche. Doch schließlich ergibt sich das ganz

konsequent aus der sekundären, abgeleiteten natur dieser wirklichkeit, welche ja

hier stattfindet: nicht.

"Den Stoß verdeckter Spielkarten gibt es gar nicht. In jedem Augenblick wird eine leere Karte neu gemalt. Die zukünftige Welt ist ein Gesamtkunstwerk, wo alles jetzt Bestehende mitmalt, aber mit unterschiedlichem Einfluss. In der Physik sprechen wir von Erwartungsfeldern, deren Überlagerung die zukünftigen Möglichkeiten einer Realisierung vorbereitet mit recht unterschiedlichen Auswirkungen."

hans-peter duerr, ehem. Leiter des max planck

Institutes

Und ich glaube, dass sich - ausgehend nur von der Gewissheit, dass wirklichkeit formal betrachtet eine Art Illusion oder Traum ist - sich noch einige einfache Wahrheiten oder zumindest doch hohe Wahrscheinlichkeiten ent- oder auswickeln lassen, welche das Materiale, das Inhaltliche angehen. Und es deucht mich, dass das wesentliche Material, also worum es hier geht, in der Tat so einfach sein könnte, wie es maharaj ji stets formuliert hatte

feed the people

help the peopler

love all people and tell the Truth

Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.

franz kafka, der Aufbruch

lahiri mahasaya

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

11.03.2025 n. Chr. 08.26 Uhr nach Sommerzeit.

Alles, was unsere Sinne uns sagen, unsere Worte

formulieren, ist Illusion.

Etwas paraphrasiert, neem karoli baba

Aus: alokik yathartha: the divine reality

Das Buch liegt jetzt leider oben bei thomas, daher ich nicht nachschauen kann ..

Boah, heute bin ich matschig, ein halbes Bier zuviel getrunken, 5 Stunden telefoniert gestern, versehentlich (wahrscheinlich) 2 anstelle von einer Melatonin-Tablette genommen, und das Handy wieder in der Hose am Kopfende des Bettes vergessen.

Wie es aussieht, ist jetzt auch für eine längere Weile wieder "drinne-Wetter", und das Sommermärchen ist vorbei. Schade, aber immerhin habe ich jeden Tag und beinahe jede Minute an der Sonne verbracht, aber gut, es ist nicht so, dass "drinne" nicht auch was zu machen wäre. Doch viel an der frischen Luft zu sein tut einfach gut, und ist stets den muffigen 4 Wänden vorzuziehen.

futur

manufaktur

makulatur

kultur

kandidatur

lineatur

kreatur

miniatur

...und so weiter

Noch habe ich mir keine Gedanken über das Suffix "tur" gemacht, also was es für die Silbe davor bedeutet, respektive mit ihr macht, doch so einige Silben habe ich ja in ihrer Bedeutung herausgefunden und unter anderem gibt es ja eine Silbe, welche bedeutet:

Schein, Anschein, Widerschein

also nicht das Echte, das Ursprüngliche, das Eigentliche, sondern etwas, was sekundär ist, abgeleitet. Ein Schein, das Scheinbare ist ja wie ein Traum nicht Nichts, sondern schon etwas, und hat auch seine Bedeutung, wie wohl auch Berechtigung, doch der Traum hat zur Grundlage also das Primäre, von welchem wir annehmen, dass es der Träumende sei, jedenfalls sicher ist, dass der Traum eines Subjektes bedarf (Bewusstheit). Wenn wir auch heute noch nicht wissen, wer oder was diesen erzeugt, noch was Traum nun seiner natur nach ist, so ist uns doch klar, dass eben so etwas ist, wie Schein, Anschein, Widerschein (von etwas Anderem, Primären, Erzeugendem). Und die Silbe dafür ist eben: na

So wird da draus: natur

Ganz elegant, einfach wird das Wesen des Ganzen gekennzeichnet, und wer sich jetzt hinein versetzt, dem wird klar, "natur" heißt dann genau dasselbe wie ? Also wirklich und wortwörtlich ?

Genau, natur ist somit expressis verbis genau das Gleiche, was die Inder

bezeichnen mit maya.

Simplex sigillum veri. Und sam hess, der ehemalige Förster, welche ja noch manch andere Begabung hat, sagte auch öfter:

Wenn du eine Baum fällst, so ist er nicht wirklich weg.

In dem, was der Baum war, ist er nach wie vor noch da.

Stellt euch das Ganze aus der Videogame-Perspektive vor, ihr macht die Bäume nieder, doch was sind denn die Bäume im Spiel. Nun, sie sind zunächst erstmal daten, in einer speziellen Anordnung (Muster), was dann für uns information darstellt, und diese information uns auf dem Bildschirm als Baum erscheint. Macht man nun im Game diesen Baum nieder, ist ja damit die eigentliche information nicht weg, nur, sie ist nicht mehr "im Spiel". An sich ist sie sehr wohl noch vorhanden.

So auch der Mond in demselben Augenblick, in welchem man ihn nicht mehr betrachtet, auch eben "nicht mehr ist" (im Spiel), er ist weg, wie der Baum. Doch deswegen ist ja die zu Grunde liegende Information nicht weg, sondern schaut man wieder hin, wird sich der Datei "Mond" wieder bedient, und der Mond erscheint. Übrigens komme ich noch nicht richtig darüber hinweg, dass mir (und franzi) damals die digitale Einrichtung von wirklichkeit ausgerechnet an dem Tag gezeigt wurde, an welchem traditionell hanuman gedacht wurde (damals 08 April 2020). Und eben wiederum neem karoli baba als Inkarnation von hanuman wiederum gilt ...

https://maharajjisevatrust.com/blogs/f/is-neem-karoli-baba-the-incarnation-of-lord-hanuman

Der ruckelnd, zuckelnd, digital (diskret) durch den Himmel sich bewegende Mond war eine ganz "normale" wirklichkeit der Wahrnehmung, wie alles andere davor und danach auch, nur eben, dass diese "Wahrnehmung" nicht in das gewohnte Bild von wirklichkeit passt, indem man ja glaubt, oder glaubte, dass Materie echt ist, und Dinge aus "Materie" sind. Doch dem ist halt nicht so, der Mond ist eben auch ein digitales "Etwas", information eben

in Form

von "Mond".

lu na

Licht Widerschein

Tja, und auch hier betrügt uns die Sprache nicht, "lich" heißt ja, dass es nicht das ist, was davor steht, sondern nur irgendwie in Analogie dazu, aber nicht das Vorgenannte selbst.

kindlich ist nicht kind

gefährlich nicht Gefahr

grünlich nicht grün

wirklich

Es scheint halt so ...

na tur

wirk lich keit

maya

warum wird es hell ?

"Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise"

franz kafka, letzter Satz aus: der Aufbruch

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

13.03.2025 n. Chr. 08.16 Uhr nach Sommerzeit.

1°C draußen in der Bude noch satte 13,8°C, doch es bleibt für eine Weile kühler, also wieder "das Wohnzimmer", die Ansitzhose herausgeholt, welche für den Winter gedacht ist, und hält, was sie verspricht.

Graugraugraugrau da draußen, das wird sich wohl auch nicht mehr ändern, doch immerhin hatten wir ja schon schöne Tage, meine mutter hat es als Weisheit schon früh mitbekommen: "der März hat 9 schöne Tage", die hatten wir ja gehabt, und am Stück. Obwohl, wenn man oben schaut, es soll in ein paar Tagen wieder Sonne geben :-)

Achso, und ich sehe grad, ich habe das gestern schon gebracht, aber nachträglich verdient dieser Workshop ein ...

... denn er ist echt intensiv, und die Fragen sind auch nicht so ganz die üblichen, demgemäß die Antworten.

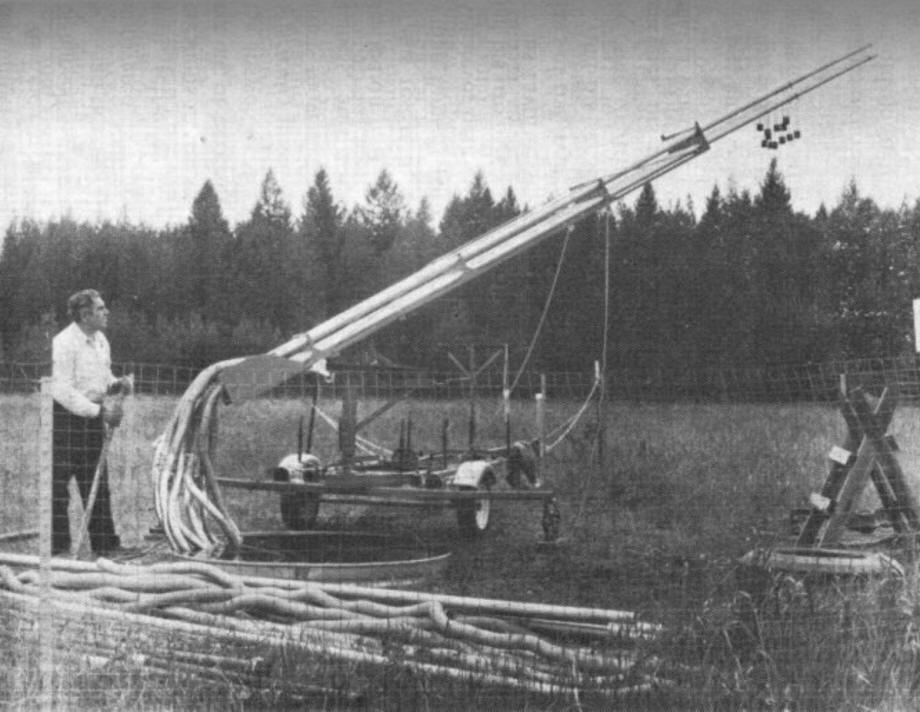

Sonst hab' ich gerade nicht viel zu erzählen, doch ich kann noch etwas abarbeiten, was allerdings recht schnell geht. Man sehe sich hier im Bild den recht komplexen, und wahrscheinlich auch äußerst genauen Aufbau der ganzen Linsen und Spiegel und sonstwas an. Respektive - wenn das Photo bloß gestellt ist - man überlege sich, wie genau ein Aufbau eines Experimentes sein muss, wenn bei verschiedenen möglichen Wegen die "Teilchen" oder was immer es ist, am gemeinsamen Ziel dann wieder zur gleichen Zeit ankommen sollen. Bei ~ 300.000km die Sekunde

Der Emitter ist oben links, und die "Teilchen!" nehmen entweder den oberen, oder den unteren Pfad zum Detektor.

Was man faktisch und greifbar dann schließlich in den Händen hält, ganz empirisch - sind die Daten, welche die Detektoren ausspucken. Alles andere, ob da wirklich sich etwas von oben links nach unten rechts bewegt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Nur klar, wenn wir unten rechts am Detektor, oder über den Detektor daten erhalten, dass jetzt hier, an Koordinate x soundso, y soundso etwas "geschehen" ist, dann gehen wir natürlich davon aus, dass diese Daten, dieses "Eintreffen" das Eintreffen unseres vom Emitter ausgesendeten Irgendwas ist, was auch immer es ist. Denn, wir denken - nachwievor - in Kausalität.

Doch genau die existiert nicht.

| "Wir können die Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennen lernen. Deshalb ist alles Wahrnehmen eine Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten und eine Beschränkung des zukünftig Möglichen. Da nun der statistische Charakter der Quantentheorie so eng an die Ungenauigkeit aller Wahrnehmung geknüpft ist, könnte man zu der Vermutung verleitet werden, daß sich hinter der wahrgenommenen statistischen Welt noch eine „wirkliche“ Welt verberge, in der das Kausalgesetz gilt. Aber solche Spekulationen scheinen uns, das betonen wir ausdrücklich, unfruchtbar und sinnlos. Die Physik soll nur den Zusammenhang der Wahrnehmungen formal beschreiben. Vielmehr kann man den wahren Sachverhalt viel besser so charakterisieren: Weil alle Experimente den Gesetzen der Quantenmechanik . . . unterworfen sind, so wird durch die Quantenmechanik die Ungültigkeit des Kausalgesetzes definitiv festgestellt."

Heisenberg, W. Zit in Byrne 2012, S. 113.

|

Interessanterweise hat das oben von prof. tuscott vorgestellte Experiment sogar

genau Das zu Tage gefördert !

Australian national University, 27 mai 2015:

"The atoms

did not travel from A to B.

It was only when they were

measured at the end of the

journey

that their wave-like or

particle-like behavior was

brought into existence," he said.

https://health.anu.edu.au/news-events/news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness

Trotz also der daten, welche man ganz empirisch erhält, hat

der "Emitter" also nie etwas faktisch auf den Weg gebracht, und NICHTS - also

weder ein "Teilchen", noch eine "Welle" - hat

"entweder einen oberen,

oder einen unteren Weg" beschritten.

Und das ist demnach der Witz an dem ganzen) und letztlich auch aller ähnlich gelagerten Experiment - peinlich genau und mit äußerstem Aufwand, präzisesten Werkzeugen, extrem teuren Apparaten, saumäßigem Hirnschmalz und hohem Zeitaufwand realisiert man ein Experiment, nur um dann am Ende fest zu stellen, dass der Emitter nie etwas gemacht hat, faktisch", noch irgendwas durch die penibelst genau positionierten Linsen oder halbdurchlässigen Spiegel gegangen ist, respektive von den normalen Spiegeln auf eine andere "Bahn" umgelenkt wurde.

Da setzt man also so viel Hirnschmalz ein, schwitzt sich den

Arsch ab vor Präzision,

investiert Tonnen von Stunden und Geld,

und am Ende wurden all die Spiegelchen und Linsen

überhaupt nicht benutzt ...

"The atoms

did not travel from A to B.

It was only when they were

measured at the end of the

journey

that their wave-like or

particle-like behavior was

brought into existence," he said.

https://health.anu.edu.au/news-events/news/experiment-confirms-quantum-theory-weirdness

Also ich würde mir da ein wenig veräppelt vorkommen.

Und hier - eine auf 40 Minuten gekürzte deutsche Fassung, aber immerhin. Von tom erklärt - das ANU Physics Experiment

Original, mit 1h 42 Min, in Englisch: HIER

"How we live our life is our Practice"

krishna das

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

19.03.2025 n. Chr. 08.23 Uhr nach Sommerzeit.

-2°C draußen, satte 13,7°C in der Bude, und ich bin im Buch "Devine Reality" jetzt bei Erzählung 25 angekommen, von ungefähr 250, welche es in diesem Buch gibt.

Um die einzelnen Vorfälle, Geschichten nicht zu verwässern, lese ich nicht so viel, wie ich könnte, sondern nur etwa 20 Seiten, und auch nur, wenn Sonne scheint, und man draußen sitzen kann. Wenn man dann nach 20 Seiten das Buch zuklappt, aufsteht, hat man das Gefühl, einen der seltenen Momente hier erleben zu dürfen, wo man etwas klarer im "Kopf" ist, und man es ein wenig spürt: "ich befinde mich hier in einem Traum".

Etwas anderes, als das diese wirklichkeit eine Art von Traum ist, bleibt einfach nicht über.

Es ist die eine Sache, es zu wissen, aber nochmals eine ganz andere, das traumartige Moment von wirklichkeit dann auch noch spüren zu können, zumindest ein wenig. Und dieses Spüren ergibt sich nicht durch irgendwelche bio-chemischen Zusammenhänge im ohnehin nicht vorhandenen Kopf, sondern durch Freigabe, oder auch Grace, wie man es andere bezeichnen würden. Es scheint auch so zu sein, dass man nicht zwingen kann, was man erhält, in diesem Sinne es also nicht wirklich der Automatismus eines Schwellenwertprinzips ist (genug Punkte gesammelt), sondern am Ende es eine Instanz gibt, die das absolut letzte Wort hat, ob dir etwas Zu Teil wird, oder nicht. Man kann sozusagen die Möglichkeiten zur Erteilung von Gnade (Einsicht, Weisheit, Gefühl etc.) verschieben und "verbessern", doch man kann sie nicht erzwingen (durch Punkte sammeln oder Hartnäckigkeit).

Man erhält nicht, was man will,

sondern, was man benötigt.

Allerdings dieses Gefühl, das traumartige Moment von wirklichkeit spüren zu können, nicht sehr lange anhält. Was auch seinen guten Sinn hat, denn schließlich sind wir ja hier, um hier - jeder auf seine Art und Intensität - Teil zu nehmen am Geschehen.

Die wirklichkeit, welche ein jeder erlebt,

ist ja nicht grundlos so, wie sie ist.

"Darum ist dieses dein Leben, das du lebst, auch nicht ein

Stück nur des Weltgeschehens,

sondern in einem bestimmten Sinn das ganze. Nur ist dieses Ganze nicht so

beschaffen,

daß es sich mit einem Blick überschauen läßt.

Das ist es bekanntlich, was die Brahmanen ausdrücken

mit der heiligen, mystischen

und doch eigentlich so einfachen und klaren Formel Tat twam asi (das bist du)."

erwin schroedinger, Physik und Transzendenz, hans-peter duerr (Hrsg.)

Jeder nimmt hier eben auf seine Art Teil. Mehr oder weniger eingetaucht, mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger reflektiert. Doch zu jedem passt eben genau die wirklichkeit, welche er gerade erlebt, "wirklichkeit ist stets perfekt", wie maharaj-ji es desöfteren man so, oder so ähnlich formulierte. "Keiner hat die wirklichkeit, die er will, aber jeder hat die, die er gerade benötigt", so könnte man es auch sagen. Und dazu gehört das scheinbar Schlechte, wie eben auch das scheinbar Gute. Die Letzten werden die Ersten sein.

|

Es ist äußerst schwierig, zu wissen, was genau an Gutem aus einer besonderen Situation heraus kommen sollte. Zu versuchen, die Umstände zu manipulieren, auf eine Art, dass deine Idee des Guten heraus kommt, bedeutet, dein Ego gott spielen zu lassen - und das, wie du selber weist, kann und wird auf dich zurück schlagen.

neem karoli baba

|

23.03.2025 n. Chr. 07.49 Uhr nach Sommerzeit.

Die Anzuchterde für die Tomaten ist jetzt das erste Mal eine beliebige Erde, welche draußen in den Eimern sich fand, doch jetzt habe ich mit allem möglichen Grünzeugs "zu kämpfen", welches jeden Tag neu heraus sprießt. Doch die Keimlinge der Tomaten lassen sich recht gut identifizieren, es dürfte also keine Gefahr bestehen, dass ich die falschen herauszupfe. So war es noch letztes Jahr mit dem Hochbeet, ich hab dort jede Menge Pflanzen herausgeholt, welche ich für Unkraut hielt, nur um dann zu realisieren, dass das Feldblumen sind, welche meine Mutter liebt. Naja, ein paar sind letztes Jahr dann doch noch gekommen, aber dieses Jahr werden es einige mehr.

Ansonsten recht grau und trüb das Wetter, wie angesagt, doch mit Glück kommt heute Vormittag noch ein wenig die Sonne heraus.

Gestern dann auf einer Veranstaltung von krishna das mir einen buddhistischen Mönch angehört, also etwas von der Lehre gehört, und das waren mir schon alles zuviel Worte. Im Verlaufe schaute ich mir dann noch mehr praktisch gelebtes leben in den buddhistischen Tempeln an, doch nach so intensiver Beschäftigung mit maharaj ji stieß mir dann gleich der Formalismus sauer auf, welcher wohl einher geht mit wohl größeren spirituellen Lehre. Nun weiß ich allerdings nicht viel über den Hinduismus, aber es schien mir so, dass dort jeder so "seins" macht, es dort keinen übergreifenden Formalismus gibt, jedenfalls ist mir bis jetzt nichts weiter in dieser Richtung aufgefallen. Wo ich jetzt grad so nachdenke, fällt mir auf, dass es im Hinduismus gar keine zentrale, einheitliche Figur zu geben scheint ? Na egal, das findet sich schon im Verlaufe. Ah ... was ich mir von dem Vortrag von dem Buddhisten gemerkt habe, ist Punkt vier von den 4 Stufen der Erkenntnis dieser wirklichkeit, und davon Punkt 4, nämlich, dass dir unerschütterlich klar ist, dass diese wirklichkeit eine Art Traum ist, und auf keinen Fall das, als was sie einem erscheint.

Bei dem gestrigen "Incoming" Interview sprach krishna das auch nochmal über den letzten Tag vom maharaj ji im Tempel, bevor er diese Bühne wieder verließ, und nach krishna das, welcher das wohl von siddhi ma weiß, da er ja zu diesem Zeitpunkt in den USA sich befand, frohlockte maharaj ji (zu kc tewari):

"Today i am coming out of central Jail"

"Also nich "heute werde ich aus dem Gefängnis entlassen", sondern "heute werde ich aus dem zentralen Gefängnis entlassen". Also dem großen, übergeordnetem Gefängnis. und das ist eben nicht der Planet, oder die wirklichkeit hier

sondern der Körper selbst !

Das deckt sich wunderbar mit den NDE Schilderungen, und der hier die Allermeisten beherrschenden Ansicht, wie dem scheinbar unmittelbaren Gefühl, dass der Körper nämlich "das Höchste" und "Alles" ist. Dann wäre die ganzer Geschichte genau um 180! verdreht, und letztlich vollkommenen paradox (para = gegenüber, dox = Dogma ?). Was wiederum eine gewisse, wenn nicht gar hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass es die Wahrheit ist, und somit beinahe an einem Stockholm-Syndrom leidet, da er dasjenige, was ihn zentral peinigt, über alles liebt.

Klar, man sollte das Kind nicht mit Bade ausschütten, alles hat eben seinen Sinn und Funktion, doch man kann wohl ein wenig nachvollziehen, dass maharaj ji nach 73 Jahren dieser Rolle überdrüssig war, und sich nun freute, dass er nun endlich von der Bühne herunter und wieder in das echte leben eintauchen kann. Ganz wie hier, man spielt das Stück seine 90 Minuten vielleicht, dann fällt der Vorhang, und nach einem kurzen Moment des Umziehens ist man zurück in der wirklichkeit (oder hier jedenfalls für "echt" bloß geglaubten wirklichkeit, indem ja alles fraktal zu sein scheint).

So wusste maharaj ji genau, wohin er nun endlich zurückkehren, nachdem er nun endlich von der Bühne wieder herunter kann - ein großer Vorteil natürlich, wenn man einfach beinahe das ganze, wenn nicht das ganze leben hindurch darum weiß, dass man sich bloß gerade auf einer Bühne, in einer Art Videospiel sich befindet. Nur wahrscheinlich ist es aber auch nur Ausnahmeerscheinungen gestattet, darum zu wissen, weil es nur ganz wenige gibt, welche überhaupt mit diesem Wissen umgehen können, respektive hier "unten" überhaupt noch in einer gewissen Normalität (des geistes) agieren können. Für uns normale Player wäre das viel zu viel, wir könnten unsere Rolle hier einfach nicht mehr spielen. Also ist es schon ganz gut so, dass glauben wir sind die und die, der und der, so nehmen wir die Rolle einfach super-ernst, und führen ein letztlich geniales Stück auf. Bis auf klaus kinski vielleicht hat noch kein Schauspieler vergessen, dass er sich gerade nur in einer Rolle befindet.

Wer das "Incoming" - Interview mit krishna das noch nicht gehört hat, nachholen ! Ein Spoiler, dort ist auch ein Bericht drin, wie maharaj ji eine Tote zum leben erweckt, auch das erste Mal, dass ich über ein "lila" dieser Art von ihm etwas hören durfte. Und wer es bereits sich angehört hat

maharaj ji zu krishna das: "frag mal den da drüben, was er

gerade macht"

krishna das fragt (hannibal) , und gibt maharaj ji zur Antwort: "er sagt, er

meditiert"

maharaj ji zu krishna das: "frag ihn mal, ob wissen möchte, wie echte Meditation

geht"